前回、オイル漏れのあったCanecreekリアショックユニット、そのまま戻して暫く乗っていたが、今一つ機嫌が悪い。オイルが漏れたアジャスター廻りもオイルがにじんでいる。

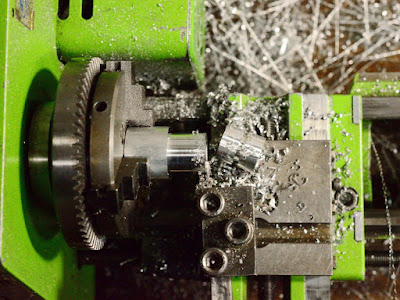

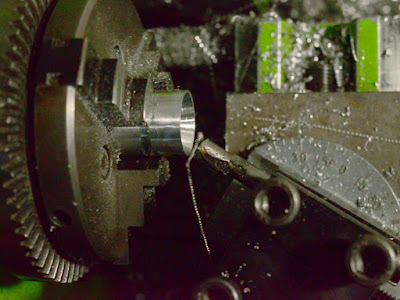

Oリングも届いてるし、そろそろ開けて見ることにする。今回は追加で工具を用意したので、シリンダー部まで分解洗浄する。

なんだかやけにオイルまみれだ。ピストンシールからもオイルが漏れているかも。

かなりオイルが減って、ダイヤフラムが内部に貼り付いている。破ける前に開けて良かった。

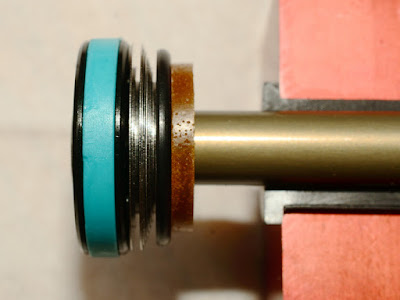

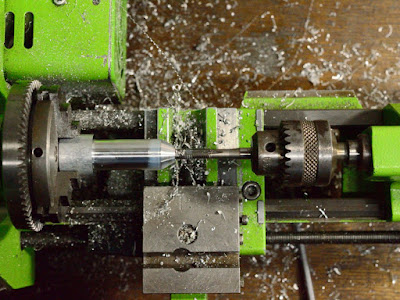

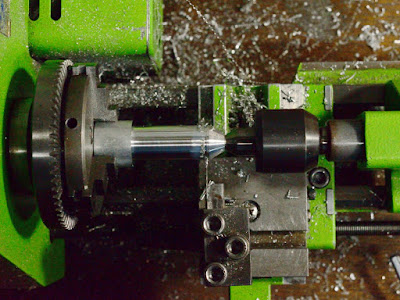

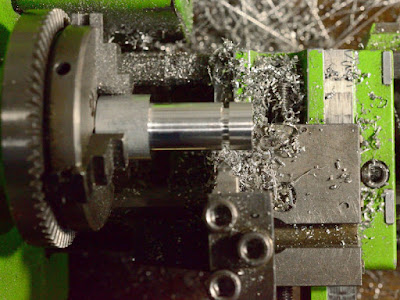

前回開けた時に測った寸法で作っておいたピンスパナでヘッドを回す。

結構トルクが掛かっていて、どうやって外すか色々試した末、ピンスパナをバイスで咥えてシリンダーをベルトレンチで外すことにして、無事緩んだ。緩めトルクは大きいが、ここはネジロックは入っていない。

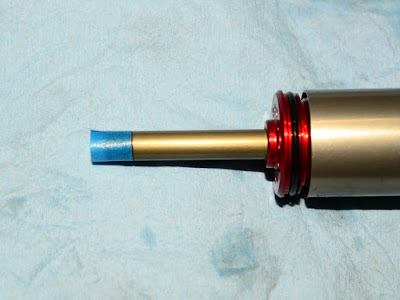

シールヘッドを抜く時は、シールに傷をつけないように、ピストンロッドのネジ部にテープを巻いておく。

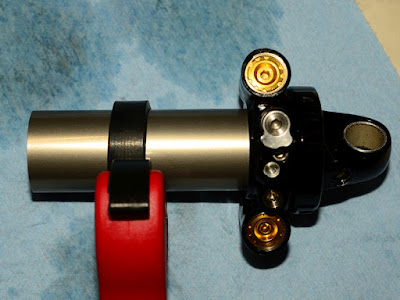

ピストンヘッドの拡大図がこれ。

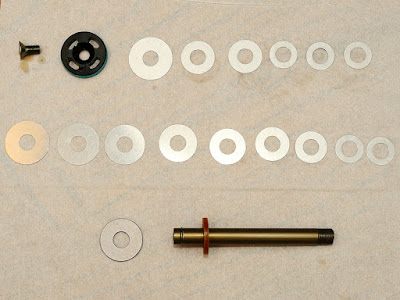

皿ボルト1本でピストンとシムリングを押さえている。

さて、よく観察すると、シムとピストンの間に何か削りかすのようなものが挟まっている。(右側の穴の右中央)ほかにもなんか大きなごみが付いている。はさまっているのは青いので、どうもピストンリングらしい。これが挟まるということは、ピストンリングが削れたのは分解したときではなくて動いている時、という事になる。ここはダンパーの中でも繊細な部分で、ここにこのサイズのごみが挟まるのはバルブがきっちり閉まらないことになって、かなりよろしくない。シムまでばらして洗うことにする。

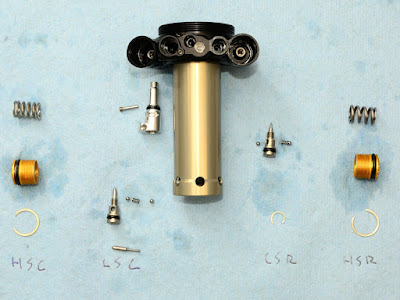

今回、できるだけばらして洗うつもりなので、ここも分解する。

構造が読めないので暫し悩んだが、筒にベルトレンチを掛けて本体を手で持って回したら簡単に取れた。

筒の外側にOリングがあるだけで、ネジ等はなし。

次、ピストンヘッド部を分解する。

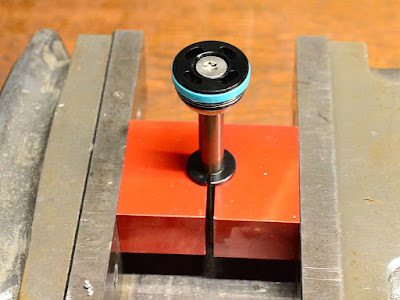

ピストンヘッドを横から見た図

シム径は、ピストンに接しているものが一番大きくて、順次右に向かって小さくなり、再度大きいものが入っている。再度大きくなった部分は減衰には効かないと思う。セッティング用部品が最初から入っているのか?

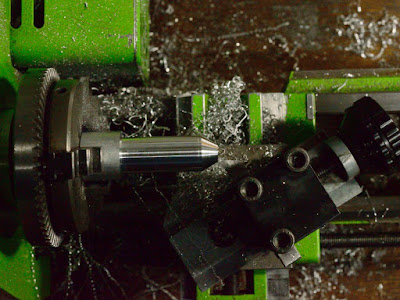

ピストンロッドを咥えてトルクス穴の皿ボルトを緩める。

ここは結構固い。ネジロックが入っていた。

拡大図

アルミの切削にアルマイトが掛かっている。当たり面は平面で、逃がし等はなし。

穴の周囲が結構痛んでいる。ここはキャビテーションで耐久性が厳しいところとはきいていたが、ほんとだ。そのうち鉄でつくるかな。

分解したピストンヘッド部の部品一式

シャフトのピストン取付部拡大。

Cリングをピストンの止まりにしている。Cリングがシャフトに食い込んでいるんだが、、、初期組立時のオーバートルクか?

Oリングは新品交換した。

後は元通り組み立ててオイルを入れてエア抜いておしまい。